Escuché a Alberto Dahik —que no es precisamente el santo patrono de mis convicciones económicas— decir algo que, sin embargo, sonó a sentido común. “El país que más bases militares estadounidenses tiene es Estados Unidos”, afirmó. Unas ochenta, más o menos. Y, aun así, la droga circula por sus carreteras como si fueran ríos interiores: si llega a California, fluye al oeste y al centro; si entra por Miami, sube como un vapor tóxico por toda la costa este. Nadie la detiene. Nadie puede detenerla.

Entonces, ¿por qué creemos que una base militar estadounidense en Ecuador —una sola, modesta, casi simbólica— va a lograr lo que ni ochenta pueden lograr allá? Lo nuestro es un viejo problema nacional: la fe en la intervención ajena. Como si la soberanía fuera un estorbo y no un derecho.

Aquí la droga sale en contenedores de banano desde puertos privados con dueños invisibles; sale desde caletas nocturnas, en lanchas que parecen meteoros; sale en avionetas fantasmas desde pistas que brotan donde antes había un potrero. Sin embargo —ironías del mundo moderno— tenemos Awacs vigilando cielos, satélites que pueden ver la sombra de un piquero, y buques con radares capaces de detectar pelícanos bostezando… pero no ven las avionetas ni las lanchas.

Y cuando un carguero se contamina en alta mar, el océano entero actúa como cómplice: un mantel azul bajo el cual cabe esconder cualquier delito.

Pero el presidente insiste: la base norteamericana será la purga final. Y tendrá otro nombre: “Cooperación en seguridad”.

En realidad, es un puesto geoestratégico, no un purificador. No viene a luchar contra el narcotráfico; viene a vigilar el Pacífico. A garantizar corredores comerciales, rutas navales, y —no menos importante— la proximidad operativa al Canal de Panamá, una de las arterias más codiciadas del planeta.

Control del Pacífico, control del canal: esa es la ecuación. La narrativa antidrogas es apenas el azúcar que ayuda a tragar la pastilla.

Y hay más: Panamá no es solo un canal. Es también uno de los paraísos fiscales más importantes del mundo, una gigantesca lavandería financiera donde confluyen capitales inciertos, fortunas discretas y, sí, flujos vinculados al narcotráfico internacional. Una base estadounidense en Ecuador permitiría —qué casualidad tan estratégica— proteger la estabilidad de ese engranaje financiero, garantizar que el tránsito de capitales siga fluyendo con la misma seguridad con la que fluye la mercancía por las esclusas.

Mientras tanto, en casa, la droga no solo pasa: se lava.

Así que el problema no está solo en las aguas ni en los cielos, está también —y más silenciosamente— en las oficinas con aire acondicionado, en los escritorios de vidrio, en los ascensores que suben sin hacer preguntas. En Ecuador, el dinero sucio entra a los bancos caminando como turista con sombrero hecho en Jipijapa, abre una cuenta corporativa y se sienta tranquilito a esperar que los sistemas de control hagan lo de siempre: mirar hacia otro lado.

Porque aquí, seamos sinceros, la banca tiene una reputación tan impoluta como un mantel de fonda. Y cada cierto tiempo estalla algún escándalo: cuentas infladas, empresas de papel, cooperativas que desaparecen como trucos de mago, transferencias que cruzan el Atlántico a la velocidad de un clic. Todos lo sabemos. Todos hemos oído los rumores. Pero nadie se atreve a tocar la puerta equivocada.

Y mientras la opinión pública se distrae con la base extranjera, el verdadero lavado ocurre en silencio, entre firmas notariales y revisiones apenas simbólicas. Es un lavado industrial, con máquinas gigantes, con detergentes importados y suavizantes financieros. La droga que entra por los puertos termina convertida en departamentos de lujo, en hoteles boutique, en inversiones extranjeras “respetables”, en campañas políticas.

La cocaína se evapora; el dinero queda perfumado.

A esta ecuación ya compleja se suma un elemento más grotesco: el pueblo ecuatoriano ya dijo NO.

En el último referéndum —un acto explícito de soberanía— el país rechazó la presencia de bases militares extranjeras. Fue claro. Fue contundente. Fue democrático.

Pero el gobierno, en lugar de escuchar, optó por el juego de manos: firma “acuerdos de cooperación en seguridad”, esa expresión almibarada que funciona como eufemismo para lo mismo que la gente negó.

Es la vieja política del atajo: si la Constitución no permite la entrada por la puerta principal, se busca la puerta de servicio y se la disfraza de “cooperación”.

Mientras la opinión pública discute la llegada de soldados extranjeros, las verdaderas guerras se libran en los escritorios, en los bancos, en las contabilidades paralelas. El narcotráfico no se sostiene por lanchas: se sostiene por sistemas financieros enteros.

La cocaína es apenas la fase líquida del negocio; la fase sólida es la moneda blanqueada.

Por eso la pregunta incómoda es esta:

¿Qué Estado —este o cualquier otro— está realmente interesado en erradicar un negocio del cual dependen flujos financieros, campañas políticas, inversiones, obras públicas y equilibrios macroeconómicos?

Pero ni el mayor consumidor de drogas del mundo ha logrado erradicar sus propias rutas internas. ¿Qué podríamos lograr nosotros que ni siquiera controlamos nuestros puertos?

La verdad, por cruda que suene, es esta:

Ecuador no puede purificar lo que el sistema global necesita sucio.

En un mundo de gigantes, un país pequeño solo tiene dos papeles:

paisaje o patio trasero.

Y Ecuador, lamentablemente, está empeñado en ser ambos.

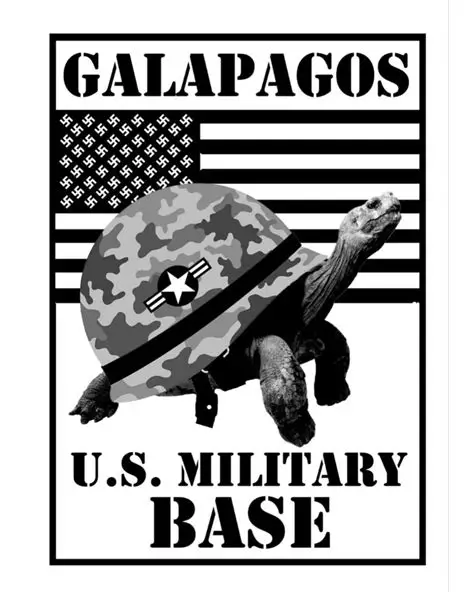

Portada: imagen tomada de https://acortar.link/lNU5yx

Johnny Jara Jaramillo, Cuenca 1956. Estudió Literatura en la Universidad de Cuenca y Musicología en la PUCE. Fue profesor de Literatura en el Colegio Benigno Malo de su ciudad y en el Colegio Agustín de Azkúnaga en Isabela-Galápagos. En Nueva York asistió a varios cursos sobre Literatura inglesa en la Universidad de Columbia y ha colaborado con varias revistas de literatura en Estados Unidos, México, Colombia, España y Finlandia. Es parte de Moderato Contable, antología de narradores cuencanos del Siglo XXI, Antología de Narradores ecuatorianos del Encuentro nacional de narradores ecuatorianos, en Loja 2015. Su libro “Un día de invierno en Nueva York” es su opera prima.