En este preciso momento, una bibliotecaria de su ciudad, tras desempolvar una colección de enciclopedias Salvat, está colgando otra vez un desgastado letrero de cartulina que dice algo así como «el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho»; al mismo tiempo, una autoridad local de cultura suelta una frase indulgente ante el estupor de sus trabajadores: «tranquilos, no importa el contenido porque igual aquí nadie lee» y empieza un proceso para garantizar la costosa impresión de algún libro importante.

Bueno, tal vez no en este preciso momento, pero digamos que es más un cuadro de costumbres que una excepción en la gestión cultural pública en esta ciudad (y este país). Aun así, frases como «leer enciende tu imaginación», entre otros tópicos habituales, pueblan los discursos de los políticos de turno, las paredes de las escuelas, las carteleras de las bibliotecas… porque casi nadie con un ápice de sentido común se atrevería a negar que «la lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo», ¿verdad?

El verdadero interrogante es cuántos de estos notables personajes ―los administradores públicos no lectores― o cuántos de aquellos otros ―los lectores privilegiados, pequeño grupo de amigos iniciados y entusiastas que saben qué, cómo y a quién leer, y no tienen reparo en prescribírselo al resto― trascienden lo discursivo y realmente se preguntan por qué la comprensión de estas prácticas y su importancia es imprescindible para el desarrollo de las personas en un rincón del mundo como el nuestro.

El libro no solamente es «el amigo que nunca decepciona» al elevado intelectual que pasea por las calles de su urbe sobre nubes de sublime poesía; la lectura y la escritura en sus diferentes formatos son derechos culturales que deberían garantizarse a los ciudadanos y ciudadanas de a pie; son instrumentos para la inclusión, la participación y la reducción de las desigualdades sociales de quienes caminan a ras ―y usualmente al margen― del suelo de nuestra «Atenas del Ecuador».

Aunque en esta geografía ha sido patrimonio y causa de luminares del patrio esplendor, la lectura es más bien un asunto de comunes, del pueblo al que le urge como puente para conectarse con otras realidades, experiencias y personas; sustraerse del dolor hasta llegar a la alegría, y acceder al conocimiento que le permitirá construirse a sí mismo y recomponer al mundo.

En una crisis sin precedentes como la actual, el potencial transformador de la lectura debería tratarse como un asunto prioritario en las agendas públicas, lo que significaría hablar de lo político, de lo justo, de los intereses colectivos, del bien común… de igualdad de oportunidades y de la necesidad de crear estrategias sistémicas que articulen a todo el ecosistema editorial: agentes públicos, privados, oficiales, particulares y comunitarios para que se movilicen en favor de la inoculación de la lectura y la escritura como el único virus capaz de cambiar esta, cada día más asfixiante, realidad.

Pero no, existe cierta miopía en la gestión pública editorial, entre otras patologías de la visión cultural, que hoy siguen engrosando los catálogos editoriales públicos con libros pesados como monumentos, cuyo mérito mayor es el de decorar las estanterías de ciertos hogares solemnes y tal vez encontrarse con tres o cuatro lectores que, con pose de estatua, pasen las páginas y se reconozcan en ellas.

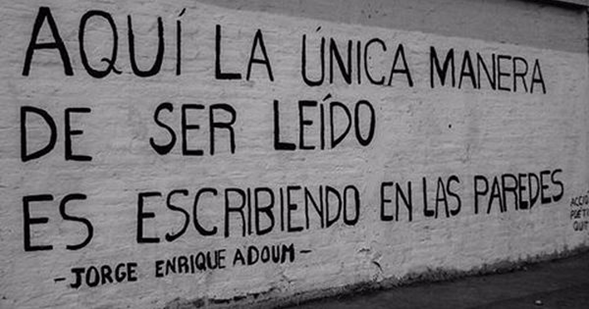

Mientras la acción pública en torno a la lectura se limite a publicar por publicar o a concebir a la publicación como moneda (de prestigio) social, es decir, a contribuir con la oferta de títulos y sucumbir ante las demandas de ciertos insignes ―que muchas veces están más preocupados por sumar títulos antes que por la calidad de sus obras o, incluso, por leer o ser leídos― y no se pregunte por su relación y cercanía con los lectores y sus intereses ―o, valga mencionarlo también en estas épocas de conmemoración, su relación y posición con respecto del presente―, que no sorprenda que los comunes sigamos encontrando nuevos textos y públicos lectores en las paredes patrimoniales de nuestra patrimonial ciudad.

Y para borrarnos no hay bote de pintura que les pueda alcanzar.

Editora, redactora y correctora especializada en cultura. Licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en Lengua, Literatura y Lenguajes Audiovisuales por la Universidad de Cuenca (Ecuador) y Máster en Periodismo Cultural y Nuevas Tendencias por la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid, España). Se ha desempeñado como Directora Editorial y de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Azuay y como Coordinadora del proyecto Casa Editorial de la Dirección General de Cultura, Recreación y Conocimiento del GAD Cuenca.