Seguro, para la gran mayoría, es de conocimiento universal que la ciudad italiana de Carrara destaca por su producción de mármoles blancos; en este sentido, existe una urbe en los Andes ecuatoriales que comparte esta misma peculiaridad: Cuenca.

En sus inmediaciones existe una ingente cantidad de canteras de mármol y travertino, que, a diferencia de los toscanos, en su mayoría son de tonos ocres; de hecho, al realizar una rápida búsqueda en la internet, se puede patentizar que la ciudad destaca por dicha característica y si uno pasea por su casco antiguo, fácilmente, visualizará que hay tanto edificios clericales como civiles elaborados en base a esta materialidad, al igual que varios de los puentes que atraviesan los distintos ríos que discurren por la urbe.

Para darse una idea de la significativa presencia de esta roca sedimentaria en los alrededores de Cuenca, hacia los postreros años decimonónicos se barajó la posibilidad de adoquinar las calles con mármol y aunque al final se optó por la piedra, los filos de las aceras sí se dejaron en este elemento, cuestión que se puede palpar hasta a la fecha en determinadas avenidas.

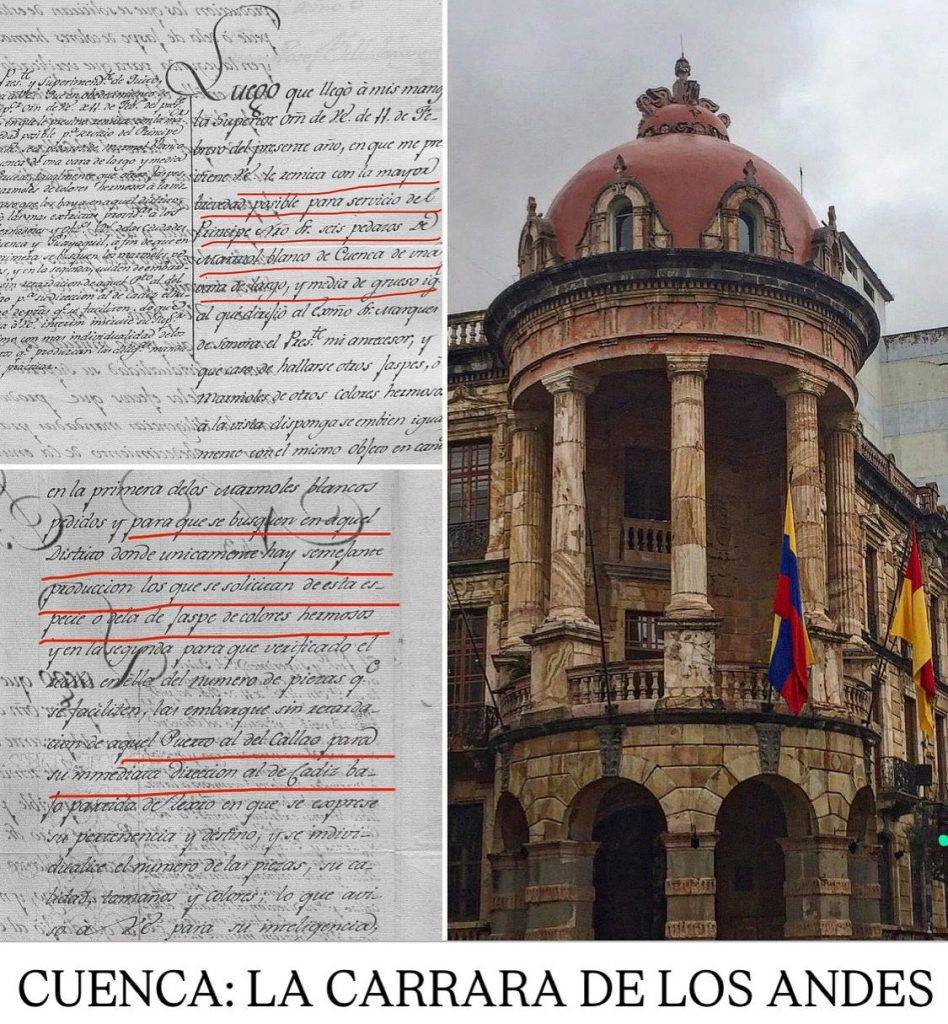

Así, en el repositorio digital del Archivo General de Indias hallé una referencia de 1788, donde se puede inferir que, en época virreinal, el mármol y travertino cuencano tuvo gran consideración, pero destaca, en este contexto, que inclusive su calidad se valoró entre los miembros de la realeza española.

El dato en cuestión consiste en una carta que le remitió Juan José de Villalengua, presidente de la Real Audiencia de Quito, a Antonio Valdés y Bazán, capitán general de la Real Armada, en la que indicaba que despachaba para Carlos IV, que en el momento que se redactó esta relación era aún príncipe de España, “…seis pedazos de mármol blanco de Cuenca de una vara de largo y media de grueso […] y que caso de hallarse otros jaspes o mármoles de otros colores hermosos a la vista disponga se envíen igualmente…”.

Además, se instó a que los mismos se remitan con la brevedad posible y “…que se busquen en aquel distrito donde únicamente hay semejante producción los que se solicitan de esta especie o de la de jaspe de colores…”. Finalmente, se especificó que el modus operandi para su envío sea primero al puerto de Guayaquil, desde allí al del Callao y finalmente al de Cádiz.

Sin duda, este breve relato evoca y pone de relieve este maravilloso patrimonio que la capital azuaya posee, pero, realmente, será que las políticas están dirigidas a cuidarlo y ponerlo en valor a la ciudadanía. Es muy probable que pocos de los transeúntes del centro histórico reparen en estos detalles y conozcan esta peculiaridad de Cuenca.

Es hora de aunar esfuerzos para que se dé más prioridad al patrimonio, pero sobre todo a la Historia, ya que, en la actualidad, muchos de los que intervienen el acervo edificado cumplen con la elaboración de la historicidad de los bienes inmuebles, sólo porque es un requisito, más no porque tengan una conciencia de las implicancias de abordar el estudio del objeto desde múltiples aristas y más aún desde esa asignatura humanística.

En realidad, si un objeto es antiguo, este, con mayor razón, estará cargado de historicidad; de hecho, todo lo que nos rodea posee dicha peculiaridad y más aún un ente que ha estado en pie durante décadas incluso, en algunos casos, siglos. Por tanto, es importante que se comience, desde los estamentos más altos, a dar mayor apoyo y visibilidad a esta área que, prácticamente, yace abandonada.

Portada: foto Esteban Herrera G.

Humano curioso, observador y pensador innato. Amante de la historia, cultura y geografía. Licenciado en Gestión Cultural por la Universidad de Los Hemisferios (Quito); máster en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla (Sevilla); especialista en Gestión de Museos y Centros Culturales por la Universidad del Azuay (Cuenca). Se dedica a la investigación de manera independiente y, en este sentido, su área principal de indagación está centrada en la historia arquitectónica, social y cultural de la capital azuaya y sus alrededores