Por María José Larrea Dávila

La muerte de Vargas Llosa me ha conmovido. Me volqué a reunir sus libros y a recordar los que hay en la casa de mami. Hace meses había conseguido “La guerra del fin del mundo” para aproximarme a la Guerra de Canudos después de haber aprendido un poquito de la Cultura brasileña. Trataré de conseguir los que no tengo, ni he leído. Durante este mes he pasado viendo y escuchando obsesivamente como Toño Azpilcueta, el protagonista de la novela, los documentales sobre la vida y la obra de Mario Vargas Llosa, he escuchado los valses peruanos en las voces de Cecilia Barraza a la que acabo de conocer, de Lucha Reyes, de Chabuca Granda, de Eva Ayllón, de Tania Libertad, de Juan Diego Flórez, de Arturo «Zambo» Cavero, y también en las voces de los ecuatorianos para decir que Mario Vargas Llosa no ha muerto, que de ninguna manera morirá, y que los valses, que siendo peruanos, nos hermanan porque dicen mucho de la condición humana y porque nos encantan. Si leyera un libro de su obra por mes, su vida seguiría vigente durante cinco años, más o menos, y con todo interiorizado nunca más se morirá; esto que digo es una huachafería que me sale del alma.

Antes de su partida estaba aprendiendo sobre escritores de 1970 y apareció él, y me encantó descubrir su valentía y defensa a los DD. HH., aunque lo dejaran de querer y de nombrar en esta misma Latinoamérica por apartarse de la Revolución cubana, y por convertirse hasta el final en liberal.

En diciembre de 2024, sabiendo que su última novela era sobre el vals peruano, en esos arrebatos compartidos con mi madre, fuimos a las librerías y ella lo compró; yo lo conseguí hace un mes, antes de que se agotara.

¡Una manera hermosa de terminar la vida! “Le dedico mi silencio” hace un homenaje a su país: a las raíces, a la idiosincrasia, a la historia, al paisaje, a la música. Con su estilo han llegado reminiscencias de otras obras suyas que se hacen presentes en algunas líneas de esta novela, en la forma y en el humor. Hace una consideración al oficio ansioso y difícil de escribir: el folclorista José Durant Flores invita a Toño a escuchar la mejor guitarra del Perú, Lalo Molfino, lo deslumbra y decide escribir un libro sobre él; recorre el norte del Perú para encontrar indicios del artista en esos paisajes de arena muy pobres, se reúne con gente que lo conoció y en esa tarea de escribir rompe muchas veces algunas versiones; logra publicar una primera edición, corrige la segunda y, en esta insistencia de perfeccionamiento, en la tercera pierde las luces y vuelve a ser el profesor pobre que siempre fue: algo, algo de la locura de don Quijote. A través del protagonista aborda los miedos y las fobias: Toño Azpilcueta tiene sensaciones obsesivas como de ratas que le suben por las piernas y le recorren la piel y se rasca por todas partes cuando tiene ansiedad por algún motivo específico, como por ejemplo, cuando sueña con ser profesor de Folclor en la Universidad de San Marcos y se frustra cuando no abren esa cátedra, o cuando visita los basurales de Puerto Eten y se cuestiona si ese también habrá sido su propio origen, el haber nacido en un basural, o cuando se encuentra con la cantante Cecilia Barraza que es su amor platónico. No es la primera vez que Vargas Llosa se refiere a las ratas, en un episodio de “La tía Julia y el escribidor” aparecen destructivas y malvadas, así como también las menciona en el documental «Mario Vargas Llosa: Una vida en palabras. Capítulo 6: El diablo en campaña», cuando caminando por Hyde Park le cuenta a su hijo Álvaro cómo un día, paseando por allí se encontró con dos ratas, y lo denunció, como si en un parque en el que cohabitan tantos animales las ratas no tuviesen la posibilidad de ser parte.

Para ubicarnos cronológicamente, la novela transcurre antes y después de la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, en 1992; sin embargo, con la historia del vals se va mucho más atrás, más o menos, al inicio de la República cuando los únicos sonidos eran los de los pregoneros. Entre capítulo y capítulo es el libro de Toño Azpilcueta, un ensayo de la memoria de músicos criollos e instrumentos musicales del vals peruano. Con su afán de lograr el libro perfecto rescata la historia precolombina, colonial e independentista, donde dice que Huáscar era ecuatoriano, cuando para los ecuatorianos es otra la historia, y se entromete haciendo una crítica moderna sobre el porqué los incas no enseñaron a leer a la población y utilizaron los quipus; ya en otra edición abordará la brujería y la fiesta de los toros.

Azpilcueta en sus convicciones convierte a la música en una tesis de unión entre peruanos sin la división de la política, las clases sociales, el poder adquisitivo o las brechas generacionales: algo utópico e idealista, pero con la posibilidad de soñar que sea una realidad, ¿por qué no?

Descifra el término «huachafería» para que entendamos en qué radica la sensibilidad peruana. Le da una significación desde varios aspectos, pero yo la he querido comprender desde el sentimentalismo plasmado con elegancia, a veces exagerado, de los valses.

Los valses en general hablan del amor y el desamor, y todos los sentimientos y emociones que giran alrededor de estos opuestos, como la búsqueda: «Te estoy buscando», «Ahí, ahí te encontraré». La idea de rogar al ser querido para que regrese, para que se quede, para que no se vaya «… porque sin verte mi vida / no tiene sentido» o «Para esperarte como antes después de la misa». Con una subordinación desesperada al ser idolatrado «Apiádate de mí», «Y del amor vivido qué me queda» como si no hubiera más razones para continuar con la vida. Un dolor profundo que imposibilita la existencia o volver a comenzar: «Que estaré pensando en ti todos mis días», «Yo quiero / recordarte en mi tristeza», «… y en mis palabras / Tan tristes mi voz es un ruego». Celos extremos que amenazan con un «Te marcaré la frente» para fortalecer la idea de que se puede ser dueño del otro como si fuera un objeto y quede claro que es de «Mi propiedad privada». También aparece el odio como la otra cara del amor, que a la final es el mismo amor, ya «Que tan solo se odia lo querido» y la venganza que transforma a «Esa fiera que es el hombre en el despecho». Otros valses hablan de la ciudad, sus barrios, sus paisajes: «… van camino de Amancaes», «Se viene desde Barranco», «Puente de los Suspiros». El hábitat de una Lima idealizada que tiene casas con «Mampara de alegre ruido, salones de medallón» y unos personajes con nombres que han hecho historia: «Luis Enrique el plebeyo», que perfectamente podría ser el mismo Felipe Pinglo Alva enamorado de una aristócrata, o «José Antonio» el criador de los caballos de paso, o «Zeñó Manuel» un conservador de las formas limeñas, o «La Flor de la Canela» metáfora de una afroperuana. La presencia de los árboles y las flores y las aves con sus colores y aromas y formas: «Magnolia que se ha escapado de la alameda», «Arrebol de los geranios», «No perfuma la diamela, ni cae el jacarandá», «… vencidos por los ficus / De enterradas raíces en su amada», «Y la cuculí se ríe». Algunos valses más filosóficos cuestionan una problemática social y metafísica: «Señor, ¿por qué los seres no son de igual valor?», «Piensa que en el fondo de la fosa / llevaremos la misma vestidura»; y en la mayoría hay un trasfondo religioso: «Una vela en el santo», «Cada domingo a las doce después, después de la misa», «Devuélveme el rosario de mi madre».

Todos estos versos unidos a la guitarra y al cajón en medio de esos barrios donde cohabitaban las ratas y la pobreza y la mixtura de las distintas regiones del Perú que se aglutinaron en esos callejones dieron origen al vals peruano que fue conquistando el oído sin importar las diferencias sociales, y lo empoderaron con un orgullo que traspasó las fronteras. El vals peruano es la historia republicana del Perú.

Al mes de la muerte de Mario Vargas Llosa quiero saborear chancayanos con mermelada de membrillo en una mesa de amancaes y disfrutar obsesivamente los valses peruanos que nos trajo de vuelta Toño Azpilcueta. Quiero brindar con «¿Un champancito, hermanito?», para que tengas un ¡Feliz viaje!

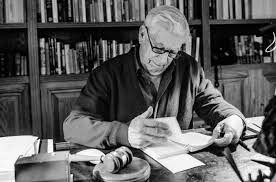

Portada: foto tomada de https://n9.cl/ciqi2