SEGUIMOS CON LA QUEJADERA

El día de ayer, en su cuenta de X, el presidente -eterno candidato en campaña- envió tres mensajes que son sintomáticos de su visión de Estado, su manera de entender la política y su calidad ética y humana.

Primero, el anuncio de que su mamá presidiría la lista nacional de asambleístas constituyentes es una muestra clara de conflicto de intereses y ausencia de ética. Sin vergüenza, nos anuncia la concentración del poder en su familia que, a su vez, constituye el mayor grupo económico del Ecuador. Esa misma familia que, según la prefecta de Esmeraldas, pagó los muñecos, con el rostro del presidente, que se regalaron a los niños pobres de la provincia más olvidada del país. Sí, esos muñecos, al igual que los de cartón de meses atrás, son usados en campaña en una oferta de baratijas a cambio de votos. Una familia haciéndose del poder, con el vínculo más potente de filiación: madre e hijo.

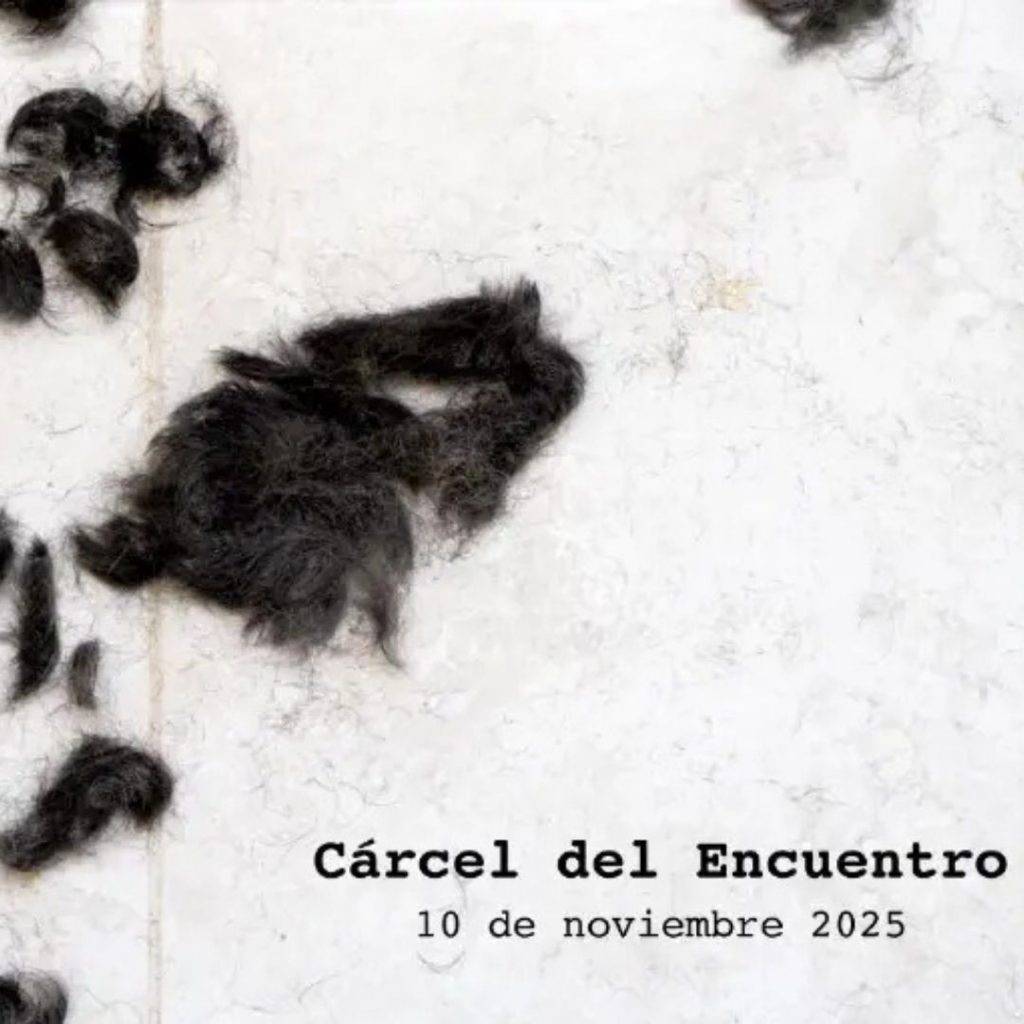

Por otro lado, las imágenes del exvicepresidente Glas (por quien no tengo ninguna afinidad) que publicó el presidente como trofeo de guerra en la denominada “Cárcel del Encuentro”, ponen en evidencia la calidad humana y política del gobernante. El revanchismo, hacer espectáculo a costa de la dignidad de los otros, e irrespetar los protocolos respecto a las personas privadas de libertad, hablan de un presidente capaz de todo, con tal de conseguir sus objetivos, en este caso electorales. El pésimo enemigo que siempre anunció ser. El pésimo enemigo que gobierna a través del show, el espectáculo y, ahora, la bukelización. Show y espectáculo que no se conduele con la realidad de criminalidad y violencia en las calles.

La tercera imagen, la foto de los mechones de cabello cortados a los reos, que debe ser leída no solo en su propia miseria, sino en su relación con las trenzas que los militares cortaron a los indígenas durante el último paro. Junto a la foto, el presidente escribió: “Ya empezarán con la quejadera”. Esta imagen es, tal vez, la más representativa, en términos simbólicos, del actual gobierno.

Y sí, aquí estamos, quejándonos, y no empezamos ayer, empezamos desde hace varios meses. Es un vaso que se llena de gotas de indignación; un vaso en el que parecería que ya nada alcanza, que ya nada peor puede venir; sin embargo, cada día supera al anterior. Sí, aquí seguimos, y somos muchos, aunque deberíamos ser muchos más.

Aquí seguimos, quejándonos, porque NO pueden arrebatarnos nuestra capacidad de espanto y de enfado, porque aún hay quienes NO negociamos con la dignidad humana. Seguimos con la quejadera; una quejadera que está alimentada de dignidad, de coherencia, de anhelo de justicia social, de solidaridad, de sentido de humanidad.

Seguimos con la quejadera, porque creemos que otras formas de hacer política y otra sociedad son posibles. Seguimos con la quejadera, porque los tiempos de barbarie NO son tiempos para callar.

Portada: imagen toma de las redes sociales de Daniel Noboa

Antropóloga, Doctora en Sociedad y Cultura por la Universidad de Barcelona, Máster en Estudios de la Cultura con Mención en Patrimonio, Técnica en Promoción Sociocultural. Docente-investigadora de la Universidad del Azuay. Ha investigado, por varios años, temas de patrimonio cultural, patrimonio inmaterial y usos de la ciudad. Su interés por los temas del patrimonio cultural se conjuga con los de la antropología urbana.