Luego de 7 meses, la mayoría de nosotros sabe que la pandemia del COVID-19 tiene cuatro fases más o menos similares en los países: de preparación, de contención, de contagio comunitario, y de transmisión sostenida. De la mano de estas fases, están las decisiones tomadas por los gobiernos nacionales y locales en cuanto a la movilidad y al transporte; por ejemplo, disminuir la circulación vehicular a través de estrategias de placas y el toque de queda, prohibir el uso del transporte público o disminuir considerablemente su capacidad, entre otras.

Con no muchas diferencias, las ciudades alrededor del mundo, optaron por las estrategias mencionadas. Esto trajo consigo un impacto positivo en cuanto al uso de la movilidad no motorizada; pero un impacto negativo en lo que respecta a la satanización del transporte público.

Así, cientos de ciudades implementaron ciclovías emergentes y ampliaron sus veredas. Lo más interesante ha sido quizá la aceptación pública a este tipo de infraestructuras. Si algo de bueno trajo la pandemia, fue la conciencia de que la movilidad no motorizada, no solo es sustentable desde el punto de vista ambiental, social y económico (algo que ya se venía repitiendo desde hace décadas), sino que además te permite movilizarte cuando los otros modos están suspendidos, y, además, ¡sin riesgo de contagiarte!

No obstante, no todo son buenas noticias, porque la movilidad no motorizada y las relaciones de proximidad no responden necesariamente a los habitantes de menores recursos que viven en las periferias urbanas, las cuales representan millones de personas en nuestras ciudades latinoamericanas. Para ellos, no es una solución viable decir: “no use el transporte público” ó “Teletrabaje”. Por lo tanto, se agravan las desigualdades urbanas; y, una vez más, los pobres son los más afectados.

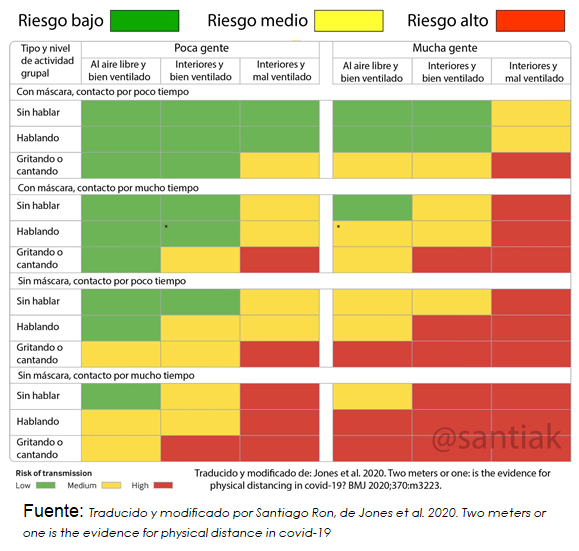

Es por ello que los gobiernos nacionales y/o locales tienen que buscar las estrategias para garantizar un transporte público seguro. Nicholas Jones y su equipo de trabajo produjeron, luego de una amplia revisión de literatura científica, el siguiente cuadro que fue traducido por el investigador ecuatoriano Santiago Ron:

Es decir, que si existe la obligación del uso de mascarilla y gel antes de ingresar, la prohibición de hablar, comer o beber en las unidades; se desinfectan permanentemente las las superficies, se mantienen abiertas las ventanas (en el caso de autobuses), se organizan los flujos de entrada y salida; y, por otro lado, se plantean carriles exclusivos para que los trayectos sean más rápidos, y se aumentan unidades para que los pasajeros puedan mantener el distanciamiento, el transporte público podría estar en riesgo medio o bajo.

Ustedes dirán que todo esto tiene un costo, pero les garantizo que hay maneras de cubrirlo, pero eso será motivo de otra entrada a este blog.

Doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Chile. Máster en Arquitectura por la Universidad de Kansas-EEUU. Docente/investigadora en la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Azuay desde el año 2009. Coordinadora de Investigaciones de la Facultad y Directora de la Maestría de Arquitectura. Docente en diferentes módulos de posgrado a nivel nacional. Ha sido Secretaria de Movilidad y Directora de Planificación del Municipio de Cuenca. Sus trabajos de investigación, publicaciones y ponencias se centran en la ciudad con un énfasis en la movilidad y el transporte.