El 15 de noviembre se conmemora uno de los hechos más dolorosos de la historia del país, la masacre de Aztra, también conocida como la huelga de Guayaquil, una de las mayores protestas obreras cuyo origen se encuentra en las duras condiciones de vida y trabajo que sufrían los obreros de la empresa azucarera AZTRA, pero también de los obreros de otros sectores como los ferrocarriles y los muelles.

Las razones de la rebelión fueron la explotación laboral y las malas condiciones de los trabajadores con jornadas diarias de 12 o más horas, sin seguro, ni vacaciones, ni derechos laborales reconocidos por el Estado y con salarios de sobrevivencia minina, que, además muchas veces se pagaban en vales o fichas que solo servían en tiendas de las mismas empresas.

La riqueza estaba concentrada en pocas familias vinculadas al comercio del cacao y del azúcar. Los trabajadores y campesinos vivían en la pobreza extrema, así que no podían comprar lo básico para vivir, mientras las élites mantenían el control político y económico. Cuando los trabajadores salieron a protestar pacíficamente ese 15 de noviembre de 1922, el gobierno de José Luis Tamayo respondió con violencia. El ejército abrió fuego contra los manifestantes, provocando una masacre, se calcula que murieron entre 300 y 1.500 obreros. La desigualdad social y el abuso del poder político y empresarial fueron los responsables de esta masacre.

La historia es fuente de aprendizaje de la cual debemos sacar las lecciones para mirar hacia un futuro que elimine las causas de la injusticia y el abuso de poder. La rebelión obrera de 1922 es fundamental para analizar lo que hoy pasa en el país. Al igual que ayer, pocos grupos empresariales controlan la economía y que aún persisten en su intención de terminar con el empleo formal cambiando el código del trabajo que recoge los derechos laborales. Se busca impulsar aún más sus ganancias a costa de quienes generan la producción, lo que ya intentaron en la consulta anterior. Hoy vuelven a la carga a través de querer cambiar la constitución, por supuesto que frente a los desafíos de las dinámicas actuales se puede debatir para actualizar el Código laboral, pero nunca en función de precarizar condiciones laborales con trabajo por horas, sin estabilidad, ni relación de dependencia, sin claridad sobre el salario mínimo, ni garantía de seguridad social, con contratos temporales, sin vacaciones, y sin que los trabajadores tengan oportunidad de organizarse.

Actualmente la desigualdad económica y social sigue siendo alta, la brecha entre ricos y pobres persiste, sobre todo entre zonas urbanas y rurales. El desempleo y subempleo en nuestro país deben ser enfrentados con inteligencia, sensibilidad social y eficacia, generando dignidad y no precarizando al trabajador. Las causas del descontento social siguen presentes en muchos sectores y organizaciones, lamentablemente también el actual gobierno ha demostrado ser igual o más violento que el de Tamayo. Por eso el 16 de noviembre, al día siguiente de un aniversario más de la rebelión de 1922, campesinos, obreros y muchos sectores que luchan por la justicia social han alzado su voz para decir NO a la consulta popular que busca cambiar la constitución y someter al país a un régimen mercantil y empresarial que eliminaría todos los derechos colectivos conquistado por el pueblo y recogidos en la Constitución de 2008.

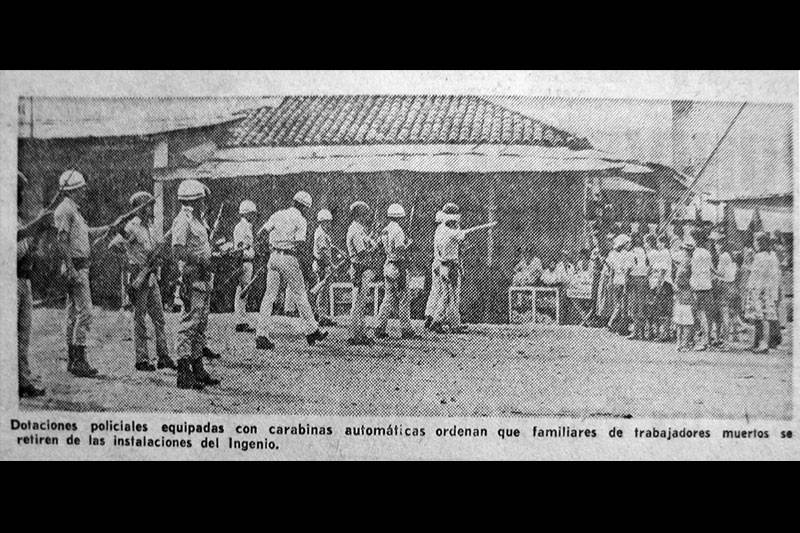

Portada: imagen tomada de https://n9.cl/2p2oae

Ex directora y docente de Sociología de la Universidad de Cuenca. Master en Psicología Organizacional por la Universidad Católica de Lovaina-Bélgica. Master en investigación Social Participativa por la Universidad Complutense de Madrid. Activista por la defensa de los derechos colectivos, Miembro del colectivo ciudadano “Cuenca ciudad para vivir”, y del Cabildo por la Defensa del Agua. Investigadora en temas de Derecho a la ciudad, Sociología Urbana, Sociología Política y Género.